在民政部慈善事业促进和社会工作司的指导下,2022年3月,腾讯公益慈善基金会与中国社会工作学会合作开展“五社联动·家园助力站——社区基金助推基层社会治理创新合作项目”,在北京、上海、湖北、湖南、四川、重庆、广东7个省市96个乡镇(街道)创建并运行社区基金。项目开展一年多以来,在“种子基金”的基础上累计撬动1.4倍社会慈善资源,培育和激活社区社会组织899个,发展注册志愿者232521名,开展系列社会工作服务和社区公益活动7737场,累计服务超150万人次。

基于“五社联动·家园助力站”项目的实践探索,清华大学公益慈善研究院主持撰写并发布了《社区基金助力基层社会治理的路径和模式》的研究报告(以下简称“报告”)。《报告》以整合的视角挖掘了社区基金在助力基层社会治理中的多重价值,并通过大量实践案例进行解释说明,总结出社区基金助力基层社会治理的四条路径和五大具体创新模式,希望能够为基层社会治理贡献经验和思考。

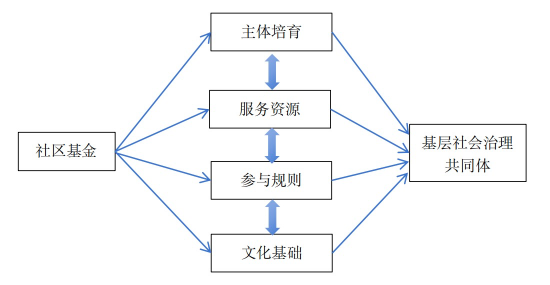

社区基金助力基层社会治理的四条途径

社区基金助力基层社会治理的路径不是单一的,而是可以通过作用于基层社会治理的多个要素——治理主体、治理资源、治理机制乃至更重要的文化基础,来实现人人有责、人人尽责、人人享有的基层社会治理共同体。

路径一:社区基金赋能社区社会组织的主体培育路径。社区社会组织在基层社会治理中发挥了重要作用,是社区服务中的主导力量,社区基金项目的一个重要方向是培育孵化社区社会组织,激发社区社会组织的潜力,使其真正承担起基层社会治理主体的角色。一方面,社区基金给予社区社会组织资金支持。通过直接的小额资助、微公益等多种方式,为社区社会组织开展公益活动、参与社会治理共同体建设、满足居民需求提供稳定的资金支持。另一方面,社区基金通过项目制方式,调动社区社会组织的积极性。如组织辖区内的社区社会组织参加公益微创投、公益提案大赛等活动,“以赛代练”引导社区社会组织关注社区需求,激发参与热情。

路径二:社区基金作为资源载体的资源动员路径。社区基金属于“五社联动”中的社会慈善资源,本身就是一种资源要素。社区基金从解决基层资源匮乏的痛点入手,一方面重视本地资源的发掘,从发现资源、动员资源、配置资源到资源再生,形成资源整合的良性循环。社区基金作为在地的资源募集整合机构,动员在地社区的力量、挖掘在地社区的各类有形资源和无形资源,从社区居民自身、本地企业、政府等多方渠道筹集资金和其他支持资源,进而服务在地社区的多元发展需求和推动在地社区公益生态的可持续发展。另一方面关注外部资源的开发和吸引,形成公益慈善资源网络。社区基金的资源路径从资源视角出发同时关注到内外部资源,为基层社会治理提供源源不断的力量。社区基金也撬动了更多的社会资源,如通过腾讯公益平台进行社会化募款、打造社会企业实现自我造血、利用社区闲置资源进行置换反哺社区基金等。这些资源汇集到社区基金,形成了社区资源的“蓄水池”,在需要的时候,通过规范流程灵活使用,让社区不再仅仅依赖政府拨款,在一定程度上提高了社区的自主性,为社区共建奠定了基础。

路径三:社区基金作为参与平台的规则习得路径。从多元协同治理的视角来看,可以将社区基金视为一个协商共治和多元参与的平台。社区基金的运作机制,使得“五社联动”各个主体之间的互动得以实现,并进一步促进了基层社会治理的创新。例如,社区基金管委会是“五社联动”模式的实体化、制度化体现,社区基金创造了开放的联席会议机制,社区基金的评估和监督机制能够确保共治效果的达成。

路径四:社区基金塑造社区认同的文化培育路径。社区文化影响着人的社区认同,进而影响着人的社区参与行为和基本偏好。社区基金通过两种方式来形塑社区文化进而影响居民对于社区的认同。一是利用社区基金开展挖掘和宣传社区本土文化的项目,通过挖掘社区历史、社区故事,用文化认同铸牢共同体意识,动员居民创立社区文化符号,用文化聚民心、汇民智、集民力,铸牢社区共同体意识,丰富精神家园。二是社区基金通过资源再分配,营造互助友爱的社区慈善氛围。在提供救助和服务的同时,传递慈善价值理念,指导社区成员的慈善活动,通过相关慈善理念影响被帮助者,使其自立自强,使更多的社区居民参与到社区慈善,以慈善为抓手不断增强社区共同体意识,逐渐建构起符合社区自身特色的社区共同体。社区基金通过常态化的筹款和大型活动筹款,让社区居民对于“社区慈善”看得见摸得着,营造“人人可慈善”的氛围,实现邻里互助良好传统美德的传承和延续。

社区基金助力基层社会治理的五种模式创新

“五社联动·家园助力站”项目的实践在社区基金的推动模式、社区基金的设立模式、社区基金治理、社区基金募资、社区基金撬动社区参与等方面呈现出大量值得学习推广的五种具体模式创新:

模式一:政社合作的社区基金推动模式创新。不同于以往社区基金(会)发展中草根推动、政府推动或社会组织推动三种发起模式,“五社联动·家园助力站”项目集“行政、行业、高校、实务、民众”多元力量于一体,呈现了一种全新的、具有独特优势的政社合作项目模式,从而产出的经验和可复制推广的方法可供全国参考。

模式二:乡镇/街道层级社区基金的设立模式创新。“五社联动·家园助力站”项目社区基金是依托乡镇、街道层级的政府和社工站来落地的,实质上是探索并创新了在乡镇/街道层级设立社区基金的模式。对比在街镇一级成立的社区基金和直接在社区设立的社区基金会发现,二者的设立初衷和功能定位略有差异。街镇成立的社区基金源于对街道一级社会治理的整体规划和思考,其定位在搭建慈善资源网络,形成慈善生态。街道社区基金链接资源的能力更强、范围更广,因而会更注重资源的统筹和调配,从而覆盖更多有需要的组织和群体。街道层级的社区基金也关注不同社区的特点进行支持,并设计激励机制激发社区良性竞争,在条件成熟时将社区基金进一步延伸至社区层面。

模式三:党建引领、社会主导的基金治理模式创新。通过对项目案例的考察发现,运作效果较好的社区基金往往都在其治理架构中存在一个强有力支持、但又懂得放权给社会工作服务机构主导的街镇领导或社区书记。无论在街镇层面还是在社区层面,党组织及其主要领导的参与都是对资源整合和筹款合法性的关键助力,能够在引领社区基金凸显社会价值、有效聚合社区内外资源、促进多方合作平台搭建等方面起到重要影响。

模式四:社区资产公益化运营的筹资模式创新。社区资产公益化运营是一种可以学习和复制的筹资模式。社区基金的可持续性一直是项目中需要面对的重要问题,如何确保社区基金的“资金池”持续注入资源?社区资产的公益化运营是一种反哺型的社区基金运营模式,是变被动地“输血”为主动“造血”的过程。

模式五:社区基金撬动社区参与的模式创新。社区基金的成立极大地拓宽了社区参与的服务平台,社区居民不仅可以参与村居委、社区组织与外来组织的服务性活动,而且还参与到社区基金的运作与发展过程。社区居民既在社区基金中担任理事、监事,从事社区基金的管理,为社区发展建言献策,也以社区居民的身份参与到社区决策与社区服务过程,自主设计项目向社区基金申请资金支持。通过参与社区基金的活动,极好地培养社区居民公共性精神,增强社区居民对社区的归属感与认同感。

(原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/NaWBeT-setxH9LNEVuvh1w)

中国社会保障学会